我的观点:

父母有没有文化都不是事,家长需要做的,其实不是让孩子多学几个字,数几个数,这些学校都会教。

不用担心,家长的文化水平不会影响孩子的文化水平,不识字的父母养出大学生,硕士,博士的大把。

妈妈能做的,需要做的就是尽可能的提供一个好的健康的生活环境,让孩子吃饱穿暖,睡好。懂得生活需要努力,人活着需要感恩,改变现状需要知识。这些就足够了。

一位母亲给孩子最好的教育莫过于人格的教育,莫过于春风化雨的言传身教,而知识的教育在孩堤时代不应过分看重。

一个人最重要的素质是人格还是技能,我认为是人格。技能固然重要,但人格更关乎你的格局,更关乎一生的成败,更关于一生幸福指数的高低。很难想象一个虽有知识但人格有缺陷的人能经营出一个美好的人生。孔子有言“君子不器”,从某种程度上就是说要成为一位君子,不能仅固化于成为一个定型的有一技之能的人,而是要成为一个有博大胸襟,可随方就圆的完美人格的人,只有如此,才可称得上是谦谦君子。

而人格的形成除了天生禀性之外,同时在于后天的教育。孩子人生中第一位、同时也是最重要的启蒙老师,便是母亲。老子有言“合抱之木,起于毫末”,一个人一生合抱之木人格的养成也来自孩堤时代这个毫末。孩堤时代开始形成的人格走向决定了一个人一生的人格方向,有如从一点出发的两条直线,随着直线延伸,人格差距也无限扩大。母亲是孩堤时代与孩子接触最亲蜜的一个人,孩子最大的生性就是模仿,怎样的一位母亲模子,便能烙出怎样的一个月饼孩子。

母亲是勤快的,早早起床的,养成孩子很难是赖床不起的;母亲是爱干净的,房子是窗明机净的,孩子则很难是不讲卫生的;母亲是稳重的,遇事讲理的,孩子也不应是糊涂盲撞的;母亲是善良的,待人有同情心的,孩子也多不会是缺乏爱心的……

温度是传导的,人格会是传递的。

曾看过一则故事,一个叫化子上门乞讨,丈夫不耐烦地掏出一块钱说“快去,快去”,而妇人则对乞丐说“外面冷吧,进门暖会儿,喝口热水吧。”这一切都被孩子看在眼里。事后他问“妈妈,你不嫌他脏么”,这位母亲则说“傻儿子,你在外面站一会儿冷么”,“冷”儿子回道,“他冷么”母亲又问道,“冷”,“可怜么”,“可怜”……这个小孩后来成了一个企业家,同时也是一位著名的大慈善家。很难说他的人格基因里不流淌母亲身教言传的血液。

民间相亲时,有一个很有趣的现象:双方家长往往要看对方母亲人品如何。有句俗语说“捉猪看母”,就是从侧面认可了母亲对孩子人格的重要影响这一事实。

可孩子教育现存一个重大问题是分数至上,技能至上。看吧,一到假期,给孩子补这个,报那个,只怕孩子落在起跑线上。可谁又在人格养成上给予孩子足够的重视呢!

为人父母者,睁大眼睛吧,好好看看该何去何从吧!噢,末了又忘了一句话,孩子的母亲们,不要忘了抽点时间给自己多充点儿电吧,一位哲人曾说过,“一个民族的未来,很大程度取决于母亲们受教育程度”,自然也影响着一个家庭的未来,“男人有福福一人,女人有福福全家”。

古代四大母亲,那一个也没记栽有多少文化!

家教,母教,教的是德性。而非文化知识。教给孩子什么是尽忠,什么是敬孝,什么是礼让他人的善良,什么是助人为乐的品性。什么是嫉恶如仇是非分明。这就足矣!

一个伟大母亲,能教孩子有德性就够了!与有没有文化没多大关系。有文化没德性等于零。

首先没有文化不可怕 可怕的是永远以没有文化为借口 永远不学习

第二 自己开始多学习 活到老 学到老 跟娃娃一起学习 什么时候都要学习 什么时候学习都不晚

第三 不要总要求娃娃学习 而自己看手机 娃娃就是父母的复印件

现在的社会文化是重要,可是我觉得孩子的品性更重要,“”人之初,性本善”妈妈给的文化教育虽然对于孩子的学习有很大帮助!可是更重要的是性格和人品的培养

一个人既然学历不高,但是情商和人品好,那么也不会太差,没有什么好坏,只要做最好的自己就行

你有没有听说过这样一句名言:“推动世界的手是摇摇篮的手”?

正是女人给了男人和孩子一个温暖的家和无私的爱,才让他们有了推动地球的力量。而一个正直善良、勤劳乐观的母亲,就是这个家的幸福源泉。

所以,无论你有没有文化,勤劳善良的你,对于你的孩子和家庭已经是无与伦比的了。

你担心自己没文化,如何教育好孩子。那先听我讲两个小故事吧。

伟大领袖毛主席,那是多么伟大的人物!他的母亲文七妹,没有念过书,是个没文化的人,但她忍耐、慈悲、善良。正是母亲的美德,她的言传身教,那种忠厚贤慧、勤劳简朴的品德深深地影响了他,“给了他一副眷爱天下穷苦人的心肠”,母亲成了他人生道路上的第一位引路人。

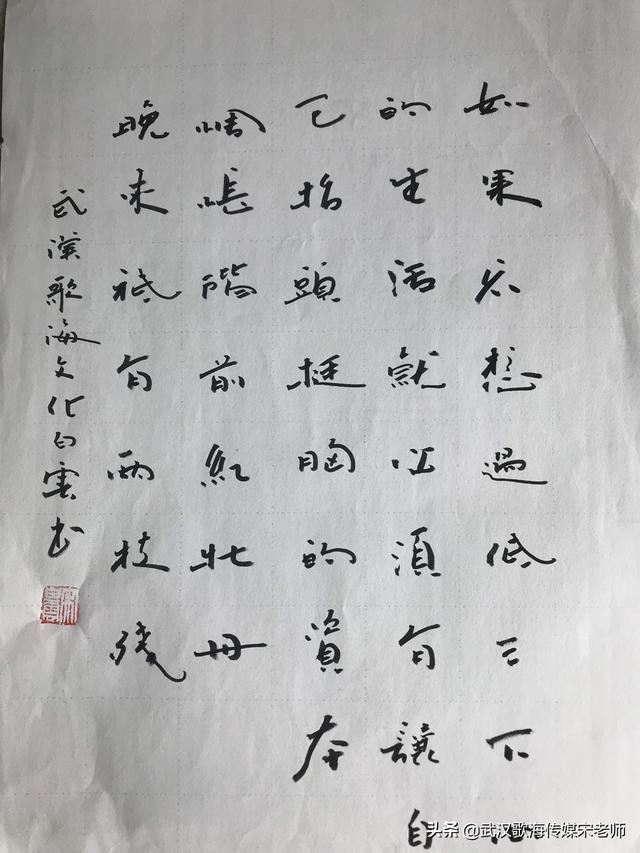

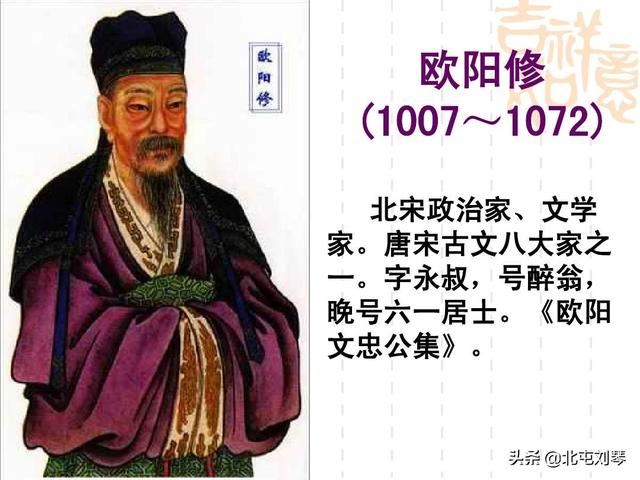

还有唐宋八大家之一的欧阳修,4岁丧父,家境贫困,全仗母亲郑氏做针线活挣下的钱糊口,连吃饭都成问题,家里拿不出钱来给他买纸买笔。郑氏在家门口的一块平地上铺了一层细沙,又折来了一根荻杆,对欧阳修说:“你用沙作纸,用荻杆当笔,不管你写多少字或画多少画都是用不完的.”小欧阳修就这样,蹲在沙土边上,用荻杆在沙土上不停地写,写满后,把沙抹开,又重新写。就这样,在母亲的监督指导下,认了很多字,学会了写诗作赋。

讲这样两个名人故事,主要是让你不要自卑,你是孩子独一无二的母亲。你的善良、勤劳、宽容、积极乐观,通过言传身教,就已经教给孩子了。能让孩子成为一个善良豁达、有爱心又孝顺的人,你就是最好的老师、最幸福的妈妈。

然后,根据孩子的实际情况,给孩子制定合理的学习计划,督促、检查孩子完成作业、每天读书、预习复习,你就是合格的家长啦。

如果条件允许,你可以根据孩子的兴趣爱好,学个辅导班、兴趣班之类的,你要监督孩子认真学习。这样,优秀的妈妈就拥有了更加优秀的孩子。

希望我的回答对你有帮助。想要了解更多关于孩子教育的内容,欢迎关注

@北屯刘琴

。

我觉得最好的教育就是教会她做人做事。书本的知识老师会教,妈妈督促孩子养成良好的学习习惯就好。

我的妈妈是60后,她是家里的老大,外公家里穷,她没有上过学也把我们教育的很好。

1.懂礼貌、尊老爱幼:所有比自己大的长辈和同辈都要称呼,不可以叫名字。兄弟姐妹团结友爱,尊敬老师友爱同学。

2.很小就教做家务、干农活,体会劳动的辛苦,养成吃苦耐劳的习惯,杜绝好吃懒做。

3.餐桌礼仪:盛饭不挖洞,吃饭用手端碗,夹菜不翻来翻去,吃多少装什么,珍惜粮食。

4.不攀比:衣服、鞋子够穿就行,买什么穿什么。

5.不偷不抢:别人的东西不能拿不能抢。

6.不贪小便宜,防止上当受骗。

7.脚踏实地:认真做事,努力学习,不要走捷径,没有不劳而获的事情。

8.培养独立:能自己去做的事情就自己做,上学开始就是自己走路去,开学了上学的学费都是自己拿去报道。哥哥从来没出远门都是自己去上大学报道。

9.多读书:我们只要能上学,砸锅卖铁都送去上。因为妈妈知道没文化的苦,希望下一代不要去承受,长大不要后悔。

10.乐于助人:帮助别人就是帮助自己。在家靠父母,出门靠朋友。广交朋友,朋友多了路也多了。

11.仪态:坐有坐像,站有站像,不可弯腰驼背。

12.学习习惯:自己看书自己做作业,自己安排时间。该做的家务农活一样不能少,不可以做作业为借口偷懒。

13.健康:生命在于运动,身体是革命的本钱,好的身体才是努力的资本,好的身体才是活着的希望。

没有文化不重要,重要的是家里给孩子的爱是正确的给孩子的思想教导是正确的,学习方面可以交个老师,让孩子不懂就要问,条件允许也可以给孩子请个合适的私教。这在小编眼里不是大问题,在80年代。90年代有很多人的家庭知识文化都不好,同样教出品学兼优的孩子。个人觉得一个人最重要的是他的品德,所以没有文化没有关系教导孩子做一个品德高尚的人就好!

这个问题,我借用作家梁晓声的四句话来回答你,何为“文化”?那就是:

1、根植于内心的修养。

2、无需提醒的自觉。

3、以约束为前提的自由。

4、为别人着想的善良。

提问者所说的没有文化,大众化的意思一般只是没有上过学。那样的话,一个没有文化的妈妈,照样可以教育出优秀的孩子。因为自古以来教育孩子讲究的是言传身教,父母最主要的是给孩子做榜样,榜样的力量是无穷的,父母的身教对孩子的影响最大,影响着孩子的一生。

父母怎样做了,孩子就怎样学了。父母勤劳,孩子就能勤学;父母善待他人,孩子就能善待同学;父母诚信,孩子就不会说谎;父母孝顺老人,孩子就懂得孝道。

一个没文化的妈妈,给孩子最好的教育,就是做最好自己,用行动来影响孩子,用爱来培养孩子。